解説その1Badges

《事件の被害者》となる『フリーランス(個人事業主)』——【国民(主権者)】を“モノのよう”に使い捨てる「自民党政策の代償」

「フリーランス(個人事業主)」は、企業にとって、たくさんのメリットがある存在だ。「正社員」の労働と比較すると、コストパフォーマンスが抜群に良い。しかも管理する手間も少なくて済む。

脇田滋編著『ディスガイズド・エンプロイメント名ばかり個人事業主』(学習の友社、2020年7月10日)から引用すると、つぎのように一目瞭然である。

【表1】労働者と個人請負で適用される労働・社会関連法の違い

表は横スクロールできます。

| 労働者 | 個人請負 | 個人請負が不利な主要な事項 | |

|---|---|---|---|

| 労働組合法 | ◯ | ✕ | 争議行為、団交、協約、不当労働行為救済関連の規定不適用 |

| 労働基準法 | ◯ | ✕ | 労働契約、解雇予告、休業手当、労働時間、有給休暇、残業手当、年少者、女子保護規定など不適用。労働基準監督なし |

| 労働安全衛生法 | ◯ | ✕ | 労働安全衛生上の保護なし |

| 最低賃金法 | ◯ | ✕ | 最低賃金保障なし |

| 労働契約法 | ◯ | ✕ | 濫用的解雇・雇い止め禁止・無期転換なし |

| 賃金支払確保法 | ◯ | ✕ | 報酬確保の特別手段なし |

| パートタイム・有期雇用労働法 | ◯ | ✕ | 均等待遇、均衡待遇保障なし |

| 育児休業法 | ◯ | ✕ | 育児休業・介護休業なし |

| 労働施策総合推進法 | ◯ | ✕ | パワハラ規制(2020年6月施行)不適用 |

| 男女雇用均等法 | ◯ | ✕ | 男女差別禁止規定不適用 |

| 厚生年金 | ◯ | ✕ | 国民年金(1号被保険者)として基礎年金しかなく、年金額、支給条件で大きな格差 |

| 健康保険 | ◯ | ✕ | 国民健康保険では、傷病手当がなく、高い国保保険料の負担 |

| 労災保険 | ◯ | ✕ | 業務災害補償・通勤災害保障なし(一部、特別加入可能) |

| 雇用保険 | ◯ | ✕ | 失業給付、雇用調整助成金などの適用なし |

| 所得税法(給与所得) | ◯ | ✕ | 事業者所得 |

脇田滋編著. ディスガイズド・エンプロイメント―名ばかり個人事業主. 学習の友, 2020, p.113 より作成

労基法の適用の有無が“大きな違い”を生じさせている。

正社員は「労働基準法上の労働者」とされ、さまざまな労働関係法令で守られる。たとえば、最低賃金法は報酬の最低額を保証する。労働施策総合推進法はパワハラ規制であり、雇用保険は失業給付で結構な金額を貰える制度のことだ。

こうした手厚い保護は、“憲法が保障する”基本的人権に他ならない。

待遇が悪いのは、「自分のせいだ」というような“自己責任論”によって、この重要なことを忘れてはならない。

これに対して、「フリーランス新法」によりフリーランスにも、一定の保護が生まれた。学習院大学法学部橋本陽子教授の著書『労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える』(ちくま新書、二〇二四年三月一〇日)から専門家の意見を、つぎのように引用する。

フリーランス新法における労働法上の規制は、労働者に認められる保護の内容と比べると、かなり限定的なものであると評価せざるを得ない。解雇権濫用法理(労契法一六条)が適用されない以上、育児・介護との両立の配慮義務を課しても、委託者は、妊娠・出産したフリーランスとの契約を解約すれば足りることになる。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.226

個人であっても、憲法が保障する基本的人権は、「雇用契約」と「業務委託(請負)契約」では、大きな格差が明らかに残ったままだ。

しかも、業務委託(請負)などの契約に従業員の雇用が盛り込まれた場合は、フリーランス新法さえも適用外となる。

本当に“かなり限定的”な保護がフリーランスの働き方なのである。

こうしたわけで、フリーランスは企業内やその周辺に意外といるはずだ。もしかすると、あなた自身(フリーランス)が「社員と同じ働き方」にも関わらず、激しい待遇格差をつけられて憤っているかもしれない。

NHK特集シリーズ「沈む中流」の中で、『正社員のはずが・・・・不安定化する“中流”の働き方』が放送された。

その中で、正社員から業務委託契約への切り替えを迫られる話。また、試用期間3か月だけの業務委託契約のはずが、1年近くそのままとされ、突然の契約の打ち切りに遭う話など。

企業内やその周辺でフリーランスの問題は起きている。

フリーランスが企業に重用される中で、契約の「債務不履行(フリーランスが従わない、働けないなど)」があると賠償請求権が発注者に生じる。また、契約期間中に解約すると、発注者に違約金などの名目で報酬額と同額、または、それ以上の金銭を請求される。

このような条件がある契約にたくさん業務を盛り込むことで、「脅かして拘束できる」状態に置かれてしまう。裁量のない拘束された“見せかけの”フリーランス(個人事業主)。

すなわち、「名ばかり個人事業主・偽装フリーランス」とされてしまうのだ。

その結果、さまざまな事件の被害者として、つぎのようにフリーランスが登場してきた。

氷山の一角であろうが、AV出演拒否の賠償金、過労死、やりがい搾取、いじめと自殺、児童労働と性搾取などがある。こうした事件のひとつにスーパーホテル・ベンチャー支配人の事件がある。

東京新聞 (2021年1月14日)

よく考えてほしい。被害者たちは、「人間」であり、「国民」の「個人」が“モノのよう”に扱われている。じつは、あなたの身近にも同じことが起きているはずだ。

ただ、出来事をリンクさせて、考えたことがないだけ——

これより以下では、重要な登場人物の4人を定義したい。そのうち2人は、「労働基準法(以下、労基法と略す)」から引用することにした。

1人目は、労基法第9条にある「労働者」である。

正社員や社員などを指す言葉だ。また、労基法上の労働者とも呼ばれる。「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」とされている。そして、事業者に対する反対概念の意義もある。ただし、文脈上で意味が指定される場合は、それに従うものとする。

2人目は、労基法第10条の「使用者」だ。

企業・団体や会社、発注者、求人の募集者などを指す。「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とされている。

3人目は、「事業者」である。

独立して仕事を請負う個人であり、店舗経営者などの個人事業主やフリーランスを指す場合に呼ぶ。また、労働者に対する反対概念の意義も含まれている。

4人目は、「名ばかり個人事業主」である。

すでに紹介した「名ばかり個人事業主・偽装フリーランス」のことだ。詳しくは以下で紹介するが、「名ばかり個人事業主」と簡略して呼ぶ。

【中曽根内閣】の“犯罪合法化”が生んだ《新たな労働者》——『派遣労働者』と『名ばかり個人事業主』

1985年(昭和60年)、自民党の中曽根内閣において、「派遣法」が成立した。第二次大戦後のおよそ40年間、人身売買と見なされ、「職業安定法第44条(労働供給事業の禁止)」により禁止されていた。

本来ならば、刑罰のある「労基法違反」は、取締まるべき“犯罪”である。中曽根内閣は、まさに“犯罪を合法化”したのだった。

そして、ここに「派遣労働者」が誕生する。

派遣会社に「中間搾取」で儲けさせる犯罪の合法化は、当然の帰結として巨大産業を誕生させた。

厚生労働省ホームページの『令和5年度労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)』によれば、派遣労働者数「約212万人」、売上高「9兆500億円」である。

派遣法改正のたび、派遣業界から自民党議員らに多額の献金が行われた。こうした企業・団体献金は、のちに「裏金問題」として大きく報道され、「政治資金規正法」の改正へと、現在も紛糾が続いている。

犯罪の合法化は、じつは、もうひとつあったのだ。

自民党の中曽根内閣は、「労基法外の労働力(名ばかり個人事業主という“究極の非正規労働者”)」を産業界に根付かせるため、安全な「労基法の潜脱制度」を示した。

その制度は、『労働省労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)』と言う。「労働者性判断基準」によって、労働基準監督署(以下、労基署と略す)が、労働者を労基法から適用除外できるようにするものだった。

すなわち、使用者が労働者に「業務委託(請負)契約」を結ばせれば、「事業者」と見なす制度であった。

この判断基準を労働法学者や裁判官、弁護士などの専門家は、通称で「昭和60年報告」と呼ぶ。これからは、労基法の潜脱制度を総称するものとして、昭和60年報告と呼称したいと思う。

労働省労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)1985年12月19日

犯罪の合法化から3年近くが経ち、政権は「竹下内閣」に変わっていた。おそらく“最初の犠牲者”となったのは、芸能人だった。

当時のジャニーズ事務所所属、人気アイドルグループ『光GENJI』のメンバー2人のことである。彼らは当時15歳未満だったが、芸能活動を行っており、夜の生放送番組にも出演していた。

こうした事実を知った労基署は、ジャニーズ事務所に対して「労基法違反の疑い」で、調査に入ったのである。

しかし、労基署は、「昭和60年報告」を根拠として光GENJIのメンバー2人を「労働者ではない」としたのだ。これによって、ジャニーズ事務所に対する労基法違反の嫌疑も晴れた。

つまり、少年たちは、労基法から適用除外され、「事業者」とされた。

中曽根内閣は、昭和60年報告により“労基法外”とすれば、15歳未満の児童であっても「労働」と「深夜労働」ができるようにしたのだ。

法令遵守すべき政府が脱法した衝撃は小さいはずがない。

労働省は「昭和63年7月30日基収355号」通達を出して、全国の関係部署に周知した。これが、いわゆる「芸能タレント通達」や「光GENJI通達」と呼ばれたものである。

ところが憲法第27条第3項は、「③児童は、これを酷使してはならない。」と規定する。児童とは、児童福祉法第4条第1項に「この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、 (後略) 」とある。

厚労省が作成した『各種法令による児童等の年齢区分』によれば、おおむね「18歳未満の者」が児童と解されるようだ。

各種法令による児童等の年齢区分(厚生労働省作成)

憲法に反するだけでなく、労基法第56条第1項は具体的に「15歳未満の労働」を禁じており、同法第61条第1項も「15歳以下の深夜労働」を禁止している。

昭和60年報告は、中曽根政権が「労基法だけ」を狙った潜脱制度であるがゆえに、さまざまな法律に矛盾を生じさせていた。

たとえば、2000年(平成12年)4月13日、国会の衆議院青少年問題に関する特別委員会において、坂上善秀議員の質疑がそれであった。

まず、労働省労働基準局長(当時)に対して、つぎのように質問する。

(前略) ホリプロは摘発されてジャニーズ事務所は許されるというのはおかしいのではないかという声をよく聞きました。 (中略)

ジャニーズ事務所に対する報道がある以上、少年たちの教育的な見地から、事務所の実態調査を行い、必要な指導を行うべきではないかと思います。 (後略) その後の指導監督はいかがになっておりますか、お伺いをいたします。

ホリプロ所属のタレントが深夜に出演したことで、労基署が摘発した経緯の質問であった。また、文部省初等中等教育局長にも、つぎのような質問があった。

ジャニーズ事務所では、中学生の少年に平日のドラマの仕事が入る (中略) 学校教育法では、児童の使用者が「義務教育を受けることを妨げてはならない。」とありますが、いわゆる芸能プロダクション、学校長、子供に対してどのような指導をされておるのか、お伺いをいたします。

ようするにフリーランスならば、義務教育の児童であっても、労基法や学校教育法が無視されてもOKなのかという質問であった。

そして、つぎの質問が“極めつけ”である。

うちの現在高校二年生の息子も (中略) ジャニーズジュニアをしていました (中略) 息子から聞いたのは (中略) 先輩のジュニアから、もしジャニー喜多川さんから、ユー、今夜はホテルに泊まりなさいと言われたとき、多分ホモされるかもしれないけれども、それを断ったら次から呼ばれなくなるから我慢しろと教えられたそうであります。

ジャニー喜多川氏は、親や親権者にかわって児童を預かる立場であります。 (中略) その児童に対して性的な行為を強要する。もしこれが事実とすれば、これは児童虐待に当たるのではありませんか。

厚生省児童家庭局長は、これに「児童虐待ではない」と、つぎのように答弁した。

(前略) 私ども、手引で言うところの児童虐待には当たらないというふうに考えております。

第147回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号 平成12年4月13日 発言番号039 厚生省児童家庭局長真野章

厚生省が手引きに規定した定義に該当しないから違法でないと言うのだ。質問した坂上議員さえも、「その判断はおかしい」と言及している。

この質疑にはないが、当時の刑法では「177条(強姦罪)」が該当する。しかし、被害者は「女性」に限定され、男児への強制わいせつは犯罪ではなかった。2017年(平成29年)に明治40年制定「刑法」は、110年ぶりに改正され、男性も被害者に加えられた。

さまざまな法律との矛盾解消どころか、国会・労基署・警察、メディアでさえも“放置”した結果、ジャニー喜多川氏の性加害は増え続けたのである。

本来ならば、こうした憲法に反する「昭和60年報告」という国の“制度設計”は無効であるはずだ。憲法には、つぎのようになっている。

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国憲法第10章最高法規第98条第1項

【自民党が政権】に“在る”かぎり―—「昭和60年報告」は『名ばかり個人事業主』をつくり続ける

中曽根内閣の昭和60年報告は、竹下内閣に受け継がれた。「民間の一部に利益供与」する労働政策とは、自民党の“総意”で推進されていることがよくわかる。

この「使用者責任逃れを許す」という馬鹿げた制度は、当然のことながら「使用者」たちを半信半疑にさせたはずだ。昭和60年報告を信じて、使用者が社員を個人事業主に切り替えたら、下手をすれば労基署に摘発されてしまう。こうした社員を痛めつける事件は、新聞各社こぞって叩く定番記事であり、企業イメージの損失は計り知れないからだ。

光GENJI事件とは、昭和60年報告に慎重な使用者を説得し、企業の労働力確保のひとつへと、正式に昇格させたのは間違いないだろう。

政府が行うべき「労働政策」を紐解くために、そもそもの「労働法」から見て行こう。

脇田名誉教授は、『ディスガイズド・エンプロイメント名ばかり個人事業主』において、つぎのように紹介する。

二次大戦直後に制定された日本国憲法(一九四七年施行)は、二七条(労働権、法定労働基準)、二八条(団結権、団体交渉権、団体行動権)で労働者の基本的人権を認めました。この憲法と時期を同じくして労働組合法(一九四五年制定、一九四九年改正)や労働基準法(一九四七年制定)が施行されたのです。

脇田滋編著. ディスガイズド・エンプロイメント―名ばかり個人事業主. 学習の友, 2020, p.107

労基法や労働組合法(以下、労組法と略す)は、憲法が保障する権利として制定されていることがわかる。では、なぜ憲法は労働者を保護するのだろうか。

脇田名誉教授は、「労働者」をつぎのように説明する。

当時、大きな影響力のあった労働法学者、末弘厳太郎博士は、「要するに食わんがために他人に使われているもの、従って放任しておくとこの法律が全般的に心配しているような搾取的弊害に陥り易いものはすべて労働者であると思えば間違いない」と指摘されています。

脇田滋編著. ディスガイズド・エンプロイメント―名ばかり個人事業主. 学習の友, 2020, p.108

労働者とは、生活のために“他人に使われる”弱い立場の「個人」。放任していると、搾取的労働などに簡単に置かれてしまう。このような人々は、すべて労働者なのだと。

ゆえに個人の基本的人権を保障する憲法で、労働者を保護するよう規定されている。そのように理解できないだろうか―—

さて、末弘博士が言う「搾取的弊害に陥り易い」人々には、どのように「労基法の適用」が行われるのだろうか。

『労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える』において、橋本教授はつぎのように説明する。

(前略) フリーランスは、契約上は労働契約ではなく、業務委託(請負)契約などの他の契約に基づいて就労している。 (中略)

本人が「労働者ではない」と自覚しているのに、労働者性を認めることが必要なのであろうか。契約自由の原則に基づく限り、これは行き過ぎであるように思われる。しかし、労働法上の法律の多くは、強行法規から成り立っている。

強行法規とは、当事者の意思にかかわらず、規範の適用されるための要件を満たせば適用される。 (中略)

労働法の規制が強行法規であるのは、弱者保護のために、契約に介入する必要があるからである。したがって、労働法の規制の適用にあたっては、当事者の意思が重視されるのではなく、客観的な就労の実態から、労働者であると認められれば、適用が認められるのである。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.74-75

労基法の適用は、「雇用契約を結ぶ」から労働者なのではないようだ。生活のために“他人に使われる”弱い立場の個人であり、放任すると搾取的労働などに簡単に置かれてしまう「個人」。

だから、フリーランスであったとしても、「客観的な就労の実態」から労働者だと認められれば、労基法は当然のように適用されるのである。

しかし、こうした強行法規(労基法)の運用を知ったとしても、自民党が昭和60年報告という「おかしな判断」の方法を堅持するため、問題が大きくなっている。

橋本教授は同書で、つぎのように説明する。

法律学における概念には、すべてその反対概念がある。法規範の適用とは、「あれかこれか」の二者択一的な判断であるからである。労働者の反対概念は、自営業者(事業者)であり、自営業者といえない者が労働者である。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.233

昭和60年報告に置き換えれば、労働者と事業者を“100%識別する”判断基準でなければ、「法規範の適用」としておかしいはずだ。

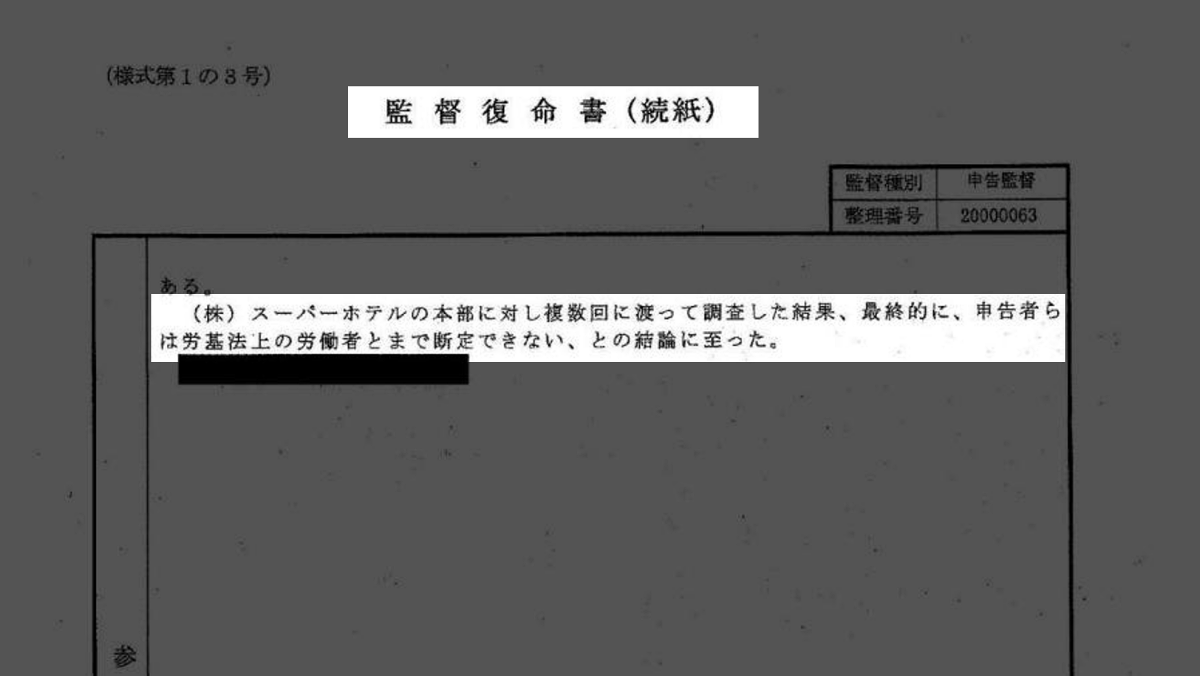

しかし、上野労基署の佐々木繁監督官の判断について、メンバーの開示請求した『復命書』によって、つぎのおかしな判断が確認されている。

「(株)スーパーホテルの本部に対し複数回に渡って調査した結果、最終的に、申告者らは労基法上の労働者とまで断定できない、との結論に至った。」

開示請求した監督復命書の抜粋

「とまで断定できない」と記述しているが、断定は「物事にはっきりした判断をくだすこと(デジタル大辞泉)」を意味する。「断定できない」という文脈は、物事にはっきりした判断を“下せなかった”ことになる。

つまり、昭和60年報告の判断基準とは、法規範の適用として“中途半端”な判断基準であり、合理的な判断基準ではないのだ。

さらに橋本教授は、同書第6章の「重視すべきでない判断要素」において、つぎのように説明する。

労基法上の労働者性の判断要素は、一九八五年の労基研報告により、①業務諾否の自由の有無、②業務内容および業務遂行方法における指揮監督の有無、③時間的・場所的拘束性、④労務提供の代替性、⑤報酬の労務対償性、⑥事業者性(機械・器具の負担、報酬額)の有無、⑦専属性、⑧税法・労働保険法上の取扱い等であると整理され、労働者性は、これらの判断要素の総合判断に基づき判断される。

(中略)

まず、③時間的・場所的拘束性のうちの場所的拘束性であるが、ホワイトカラーの仕事の多くは、会社のデータやネットワークにアクセスが可能であれば、どこでも行うことが可能となっており、テレワークも普及しつつある現在において、重視すべきであるとは言えない。

次に、⑤の「報酬の性質」は、労働者でも出来高給が支払われる場合は少なくなく、労働者性を示す事情としては劣後する事情であるといえる。(中略)

そして、⑧税法・労働保険法上の取扱い等は、委託者が当該就労者を自己の労働者として取り扱っているかどうかを示す主観的な事情であり、重視すべきではないからである。

もっとも議論すべき問題は、①の「諾否の自由」の意義についてであろう。この判断要素に言及された裁判例を調べてみると、「諾否の自由」は、次の二つの意味で用いられているといえる。

第一に、この判断要素は、「割り当てられた仕事(作業)を拒否できない」ということを意味している。これは、業務内容・業務遂行方法における指揮監督の有無とほぼ同義である(例えば、東京12チャンネル事件/東京地判昭和四三・一〇・二五)。

第二に、「諾否の自由」は、就労者と発注者との間に包括的な契約がなく、個別的で単発的な委託関係のみがある場合に、それぞれの委託を断ることができなかったと認められれば、全体としてみれば、一個の継続的な契約関係が成立し、かつその契約関係が労働契約であると認められやすくなるという意味を持つ(例えば、大塚印刷事件/東京地判昭和四八・二・六)。この場合には、「諾否の自由」は、労働者性の判断において重要な意味を持っているといえる。

以上から、包括的な契約関係が当初から認められる場合には(このような場合が大半である)、「諾否の自由」は、「業務内容・業務遂行方法における指揮監督の有無」という判断要素とほぼ同義であり、後者に吸収されるといってもよい。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.235-237

つまり、労働者性の「8つ」の判断項目のうち、半数の「4つ」に疑義が生じているのだ。さらに橋本教授は、「事実上の拘束」も考慮すべきだと、つぎのように述べる。

(前略) 就労者が、役務の内容および遂行方法に関して、契約上の定めから生じる多様な義務(拘束)に服していたり、または契約上、就業時間や報告義務が定められていなかったとしても、実態として就労の時間や場所を自分で自由に決められるのではなく、仕事の内容や進め方においても契約の相手方の指示・監督に従う必要がある場合が少なくない。このような拘束を「事実上の拘束」と呼ぶことができるが、最高裁は「事実上の拘束」を、労働者性を裏付ける指揮命令拘束性を示す事情とは認めない傾向にある。

そして、「事実上の拘束」を重視しないことの当然の帰結として、最高裁は、事業者性を示す事情(機械・器具の負担、収入額)を過度に重視しているといえる。最高裁は、トラックを所有し、経費を負担していたことから事業者であると認め(上記横浜南労基署長〔旭紙業〕事件)、一人親方の報酬が従業員よりは高額であったことや自己所有の道具を持ち込んでいたことを重視して、一人親方の労災保険法上の労働者性を否定している(藤沢労基署長〔大工負傷〕事件/最判平成一九・六・二八)。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.77-78

たしかに、スーパーホテル事件でも住民票の転入義務があり、ホテルは自宅だった。いつでも宿泊客の要求に応じることになる。また、「マニュアル」の遵守はその典型。雇用義務で雇うアルバイトは、このマニュアルとおりに仕事をさせるしかない。しかも、アルバイト補助金がある。

事実上、スーパーホテルが雇用するのと何ら違いはない。ところが、「④労務提供の代替性」という事業者らしい項目に、最高裁が着目すれば、事業者性が強いと判定されてしまう。

これだけ多くの検討課題があるのに―—

昭和60年報告とは、厚労省の労働行政における労働者概念の「有権解釈の根拠」であると、『ディスガイズド・エンプロイメント名ばかり個人事業主』において脇田名誉教授は言う。

そして、自民党の“労働政策のひとつ”であり、めざす先には「労基法の消滅」があるように思えてならない。すでに紹介したNHK特集シリーズ『沈む中流』にあった「正社員から業務委託への切り替え」のような話は、労働現場では一般化している。

たとえば、2024年(令和6年)7月11日、『脱法行為?賃上げアイデア「残業時間は個人事業主に」内閣府が表彰』という朝日新聞の報道があった。

その続報が同月19日の『(社説)内閣府コンペ 新藤大臣の見識を疑う』という記事では、つぎのようになっていた。

そもそも労働者かどうかは働き方の実態で判断されるものだ。仕事の内容も働き方も同じなのに、時間で区切って個人事業主として扱い、労働法制の適用や社会保険などの負担を回避するというのは、かねて社会問題となって来た違法な「偽装請負」の手法そのものではないか。

朝日新聞『(社説)内閣府コンペ 新藤大臣の見識を疑う』(2024年7月19日)

朝日新聞は「労基法の適用原則」を述べ、新藤大臣の「脱法行為の表彰」を詰問する紙面となっていた。

労基署も同じ延長線にあると、スーパーホテル事件は思わせる。

上野労基署の佐々木繁監督官に申告したところ、申告者が2名なのに各個人に聞き取りがなく、マニュアルなどの膨大な証拠は労働実態との相関すら調査されなかった。

実際に開示請求すると、同じ『復命書』を2人分コピーしたもの。その内容は、労働実態おろか実態把握の形跡すらなかった。

憲法第13条が保障する「個人として尊重されない」のだ。

労基署のひどい実態は、「雇用契約でない申告者は追い返される」ことであった。とうとう国会答弁にまで発展する。

2022年(令和4年)2月26日、参議院予算委員会において、吉良よし子議員は、労基署の対応について調査するよう当時の後藤厚労大臣と岸田総理に是正を求めた。

吉良議員が質問すると、後藤厚労大臣は同じ答えを返す。同じやり取りの応酬に、吉良議員は“あきれ顔”で声を荒げる始末であった。

最後に岸田総理は「今、厚労大臣が説明した基本的な考え方において、対応してもらわなければならないと思っております。」と答弁する。

つまり、「労基署は追い返すまま」ということなのだろう――