解説その2Badges

「(図解)昭和60年報告」で見えた―—名ばかり個人事業主は『見なし型』と『募集型』に発展した

今度は、「労働者性判断」から昭和60年報告を究明しよう。

たとえば、ウーバーイーツユニオンの組合員たちは、「労組法上の労働者」が認められた。しかし、同組合員たちは、労基法の労働者ではない。

労働者性の適用は、労基法と労組法では、労働者の意義が異なっており、労基法上の労働者は労組法にも適用されるが、その反対は適用されない。

行政によって、こうした「一方通行な適用」が行われている。

『労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える』において、労働者概念の大家である橋本教授は、つぎのように述べている。

なぜ同じような判断基準を用いながら、労基法では労働者性が狭く判断され、労組法では広く判断されているのか、その理由を明らかにすることは困難な状況である。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.98

研究者が解明できないのはさておき——問題は、「労組法では広く判断されている」のが重要だ。“適用されやすい”労組法が、もしも労基法と整合性があったら。すなわち、昭和60年報告という制度が“崩壊”してしまう。

自民党は、“恣意的な理由”から一方通行な適用を定めているのだ。

労組法が「適用されやすく」、労基法は「適用されにくい」労働者性の判断要素となっているから、昭和60年報告は“堅持できる”のである。

昭和60年報告の堅持を統計データで見れば、相当な無理のある制度だとよくわかる。そこで、「労働者」と「国民」という単語をすべての現行法(憲法を含めて)から調べて、つぎの表を作成した。

法律に「労働者」と「国民(日本国民)」が使用された状況の比較

表は横スクロールできます(スマホ閲覧時)。

| 単 語 名 | 法律数 | 比率 | 条文内箇所数 | 比率 | 労働組合法 条文内箇所数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 労 働 者 | 212 | 1 | 3247 | 1 | 35 |

| 国民(日本国民) | 895 | 4.2 | 6242 | 1.9 | 0 |

出典:『E-GOV法令検索』より算出して作成したもの

同組合員たちは、労組法の労働者だから同法の条文内「35」箇所で使われた「労働者」に該当している。ところが、労働者という単語は、「212」の法律で利用され、それら法律の条文内では「3247」箇所も使われていた。

差し引きすると、「211」の法律、その条文内「3212」箇所で使用された労働者には、この同組合員たちが含まれていない。

こんな乱暴な単語の使用は、公序良俗に反して無効であろう!

労働者よりもっと使用頻度の高い「国民(日本国民)」と比べると、日本社会の秩序を乱す自民党のひどさが、はっきりとわかる。

国民は、「895」の法律、その条文内「6242」箇所で使用されている。この国民は、憲法第10条で制定され、国籍法の要件を満たす者である。

すなわち、すべての法律に「国民」は、同じ意義で使われているのだ。

本来ならば、政府自民党が「労働者の意義」に整合性を持たせ、憲法の基本的人権を保障した制度設計を行わなければならない。すべては昭和60年報告を堅持するため、労基法の労働者性は「狭く」判断され、「一方通行な適用」が存在することに思い当たると思う。

労基法第1条で労働条件とは、「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」とされている。

同組合員たちのような労働者は、「人たるに値する生活を営む」基本的な条件を獲得できず、ストライキ権などで実現不可能な団体交渉を行うしか選択肢がない。

「人たるに値しない生活」で働く、それが労組法の労働者なのか―—

つぎに「労基法の労働者性判断」について、昭和60年報告の判断基準を図解し、可視化された結果から究明する。

橋本教授は、メンバーたちの裁判証拠『甲240号証 鑑定意見書』(学習院大学法学部教授橋本陽子、令和4年7月19日)において、「ビクターサービスエンジニアリング事件(最3小判平成24・2・21民集60巻3号955頁)」の最高裁判決を、つぎのように紹介した。

事業者性の意義については、最高裁は、「個人代行店が自らの独立した経営判断に基づいてその業務内容を差配して収益管理を行う機会が実態として確保されていたか否か」であると定式化している。かかる定義は、労組法上の労働者性と対比される事業者性として述べられたものであるが、労基法上の労働者性についても基本的に妥当する。

橋本陽子著. 甲240号証 鑑定意見書, 2022年7月19日, p.4

原告を「労組法上の労働者」と認めた裁判だ。しかし、最高裁が定式化した「労働者性」と「事業者性」の対比は、労基法にも妥当するという提案である。

これにより労働者と事業者の「境界」をつぎの図のように“線引き”して、表すことができるようになった。図に引いた線で生じた「労働者」部分は、「本来の労基法上の労働者」の領域を示している。

つぎに「労働者」部分の内側に、労基法第9条(定義)の「使用従属性」の判断項目を入れて行く。

橋本教授の同書から「重視すべきでない判断要素」を再び引用し、労基研報告の「①から⑧」の判断要素を「労働者」部分の内側に、つぎの図のように書き込む。

①から⑧の判断要素で囲んだ「昭和60年報告の労働者」部分は、昭和60年報告が特定した「労基法上の労働者」が適用される部分である。しかし、紹介のように疑義が生じた判断要素が大半を占めていた。

文字が可視化されると、「事業者とは言えない者」の領域というのは、じつは「本来の労基法上の労働者」の領域であったことが、一目瞭然にわかると思う。

こうやって図解すると、まさに「事業者とは言えない者」を事業者と見なすことが、昭和60年報告の目的だったことがよくわかる。この“見なす”ことで誕生した事業者こそ、名ばかり個人事業主であった。

見なされた名ばかり個人事業主を『見なし型』と呼ぼう。

自民党によって、「脱法の震源地」とされたジャニーズ事務所、「芸能界」から名ばかり個人事業主は広まったようである。それまで雇用契約であった俳優も、徐々に事業者に転換される。

『ディスガイズド・エンプロイメント名ばかり個人事業主』には、「⑤不自由だけどフリーランス?——場所にも時間にも外見にも拘束される俳優」を(当時の)日本俳優連合国際部長森崎めぐみ氏が寄稿している。

ちなみに4番目に「④使い切った電池を入れ替えるような労働政策——「雇用によらないホテル副支配人」を体験して」をメンバーが寄稿した。

バブルが崩壊した1990年以降、解雇に厳格な規制はあったが、リストラ(整理解雇)のような「窓際族」と呼ばれた閑職に追いやること。また、社内いじめとも取られかねない成果主義などが行われた。

こうした閉塞感の中、90年代はじめごろから第3次ベンチャーブームが起きる。自由で活気のあるベンチャー企業への就職や起業家をめざす人口が形成された。

特に1995年(平成7年)は「インターネット元年」とも呼ばれ、パソコン・オタク(マニア)だけでなく、Windows95の発売がきっかけとなり、多くの人々がパソコンを求めるようになる。

結果、ICT関連市場に支えられたベンチャー企業が増加した。

そして、「阪神・淡路大震災」が発生し、地下鉄サリン事件が続いた震撼の年でもあった。さらに経済状況は、不良債権による住専問題で国会が紛糾し、就職氷河期は相変わらずのまま。

1997年(平成9年)ごろ、日本長期信用銀行、北海道拓殖銀行や山一証券など巨大金融が相次いで経営破綻する。

激動する日本社会に、多くの人々は「起業」を大きなリスクと捉えることなく、逆にチャンスと考える風潮が生まれた。こうした社会世相を反映し、「独立」「開業」を謳う求人広告に応募する“起業スタイル”が形成される。

これらに紛れて台頭したのが、『募集型』の名ばかり個人事業主であった。

労基法の手厚く高い人件費や組合闘争から解放されるため、「使用者」がこぞって個人事業主に仕立てる「独立」「開業」を募集するようになる。その一例として、リクルート転職情報誌『B-ing』の関西版にスーパーホテルの求人が、つぎのように掲載された。

リクルート転職情報誌『B-ing』の関西版(1996年11月21日)

同年2月リクルートは、独立や起業の情報誌、月間『アントレ』を創刊。使用者の新たな労働力確保のシフトは、リクルートの予測のとおりに、小さな経済規模でないことを如実に表していた。

それから時が流れて、スーパーホテル裁判がはじまる。

メンバーたちは、私財を投じて働きながら、東奔西走する殺人的なストレスの中、文字とおりに“汗”と“涙”を流し、直に有識者たちから授かった叡智で書いている。

すでに紹介した「中間搾取」の合法化政策(派遣法)は、売上高9兆円以上、就業人口約212万人へと派遣産業を急成長させた。同じく「昭和60年報告」も、我々(国民)が気づかぬうちに日本社会で一般化している。

『令和4年就業構造基本調査』によれば、2022年(令和4年)10月1日現在、「約209万人」のフリーランスが存在すると言う。全員が「名ばかり個人事業主」ではなく、“存在する”という意味で読んでほしい。

スーパーホテル業務委託契約は、『募集型』の典型である。

『募集型』の特徴について、『甲240号証 鑑定意見書』から橋本教授の指摘を踏まえて紹介する。

(前略) 契約で詳細に業務内容や業務遂行方法について予め定めてしまえば、これによって生じる義務は合意によるものであって、使用者の指揮命令権の行使を示す事情とはならないという考え方も可能であるが、このように考えると、予め契約やマニュアルで業務内容が詳細に規定された場合には、労働者性が認められなくなってしまう。

橋本陽子著. 甲240号証 鑑定意見書, 2022年7月19日, p.12

契約で生じる「義務」は、使用者の「指揮命令権の行使」ではない。

この論理により使用者の「思い通りに働かせる契約」という『募集型』の特徴がつくられている。労基署では、監督官に「統一的サービスを提供するためで指揮命令ではない」と、こう言わせて申告者を困惑させている。

さらに鑑定意見書を見よう。

ドイツでは、この問題は、「先取りされた指揮命令権」として論じられ、 (中略) 契約上の義務づけから生じる拘束性を、労働契約の定義を定めた民法典611a条の「他人決定の活動」(他人決定性)という文言の内容として、労働者性の判断において重視されるようになっている。

橋本陽子著. 甲240号証 鑑定意見書, 2022年7月19日, p.12

橋本教授は、ドイツの判例が日本にも存在することを述べる。

詳細に業務を定めた契約の義務は、指揮命令と認識されない。それを「先取りされた指揮命令権」とドイツでは呼ぶらしい。その解決策の「他人決定性」は、日本にもつぎのように存在すると言う。

(中略) 厳密にいえば、日本には、活動の他人決定性という判断要素はないものの、他人決定性は指揮命令拘束性とほぼ同義であることから、日本では、「業務内容・業務遂行方法における指揮監督」の判断要素に含まれると解することができよう。 (後略)

橋本陽子著. 甲240号証 鑑定意見書, 2022年7月19日, p.12

橋本教授は、ドイツの他人決定性と日本の労働者性の判断要素を一致させ、間違った判断が行われないよう指摘している。

【国際条約で発覚】する名ばかり個人事業主は『強制労働』だった?!―—《戦後の根絶から復活》させた「自民党の昭和60年報告」

昭和60年報告は、「人が死ぬほど」に怖いものである。

ある日のことだが、メンバーたちは議員会館内の院内集会を行った。フリーランスの厳しい現実を国会に「声」を届けるためであった。国会議員たちが居並ぶ檀上に立ったのは、メンバーにアイドルやタレントの母親だった。

それは、メンバー以外の当事者は「すでに、この世にいない」からだ。

メンバーはそのときの体験を思い出すと、こう述べる。「母親は、娘が死ぬとこれほど苦しむのか―—声をあげたくとも、彼女たちは声も上げられない」と、うつ向いた顔でよく言っていた。

個人とは、末弘博士が言う「搾取的弊害に陥り易い」存在なのである。

同じ制服を着ているのに、仕事も同じ内容なのに、労基法上の「労働者」と「事業者」が存在する。そんな事業者が過労死したら、何も残らない。仕事のトラブルも自己責任だ。

交通事故のように、誰もが「名ばかり個人事業主」に突然なる。

名ばかり個人事業主たちの多くは、使用者との示談や和解により極秘裏に終わる。死者が出て事件化しても、本質的な問題に触れられず、法改正などで済まされてしまう。

たとえば、「AV出演被害防止・救済法」がそうである。

なぜ、「AV出演拒否」する女性が高額賠償で訴えられるのか?労基法が適用されない「事業者」だからだ。AV出演を迫るほど、強度の「指揮命令拘束性」があるのに、契約の義務として片づけさせてきた。

すべては「昭和60年報告の堅持」のためだ。

やはり、この問題にも昭和60年報告の“矛盾”が露呈していた。

所属事務所の意向で、AV出演拒否の女性を提訴した弁護士は、日本弁護士連合会ならびに第2東京弁護士会において、懲戒審査などを受ける。懲戒審査の是非は置いておく。

問題は、つぎの条文が存在することである。

弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

弁護士法第1章弁護士の使命及び職務第1条

昭和60年報告は、「弁護士」という存在にさえも、基本的人権の取扱いに矛盾を生じさせているのだ。

名ばかり個人事業主にとって、本当の“生き地獄”は、労基署への「申告」からである。それは、業務委託(請負)契約を結んだ「使用者」からの報復があるからだ。名ばかり個人事業主は、高額賠償に臆せず徹底的に戦うか、それとも奴隷になるのか選択が迫られる。

つまり、倒すか倒されるかを選ぶしかないのだ。

使用者は、民法・刑法の名誉棄損、民法上の事業損失や守秘義務違反の賠償請求、不正競争防止法などで訴えるはずだ。

実際にメンバーは、スーパーホテルより民法の名誉棄損1000万円、事業賠償に約2700万円を請求され、最高裁まで争う構えである。しかし、不正競争防止法の仮申立てで、マニュアル等の証拠原本が強制執行で押収された。

ある日、自宅の玄関に、突然、執行官らが現れた――インターホン越しに「ドアを開けて下さい。抵抗すると警察が身柄確保し、業者が玄関のカギを開けます。」と警告され、戦慄が走った。

東京地方裁判所の『占有証』

なぜ、こんなことが起きるのか?

それは、労基法第104条第2項によって、労働者(申告者)は解雇やその他不利益な扱いから保護される。しかし、名ばかり個人事業主は、労基法外だとして保護されないからだ。

自民党の“制度設計”は、「申告者」を“恣意的”に差別する。このような制度は、憲法が許していないはずだ。

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法第3章国民の権利及び義務第14条第1項

やっと戦う覚悟を決めたとしても、制度が“曖昧である”ために証拠収集が難しく、ただ途方に暮れたところからはじまる。

労基署に行けば、「労働者ではない」と契約書を見るだけで判断される。さらに使用者の金銭的法的プレッシャーを噛みしめながら、申告する価値がないことに後悔させられるのだ。

最後は、最高裁まで5年くらいの時間や訴訟費用をかける裁判しか、救済を求める選択肢がないことに気づく。しかも敗訴もあり得た。多くの人々は、仕事と裁判の両立、もしくは仕事と家庭、さらに裁判を抱える負担に思い悩んだ挙句、諦めるのだ。

松本清張が1959年(昭和34年)に発表した長編小説『霧の旗』さながらに、日本の法廷は資金力がものを言う実態は、当時とあまり変わらない。

昭和60年報告は、申告者を「泣き寝入り」に仕向ける制度でもある。

ジタバタもがいて答えを探すうちに、ILOのホームページに行き着いた。そこに、あるレポートが掲載されていたのだ。

それは、『現代奴隷制の世界推計:強制労働と強制結婚 ジュネーブ、2017年』(ウェブPDF版、日本語版2017年)というものである。

1947年(昭和22年)に「憲法」と「労基法」が施行され、奴隷制と強制労働は、日本から根絶された。その施行から80年近くが経って、国民の脳裏から奴隷制や強制労働の言葉すら忘れ去られる。安倍元首相の著書『美しい国へ』と、日本社会は発展していたはずであった。

しかし、先ほどの現代奴隷制のレポートは、メンバーたちに思いもよらない衝撃を与えた。

名ばかり個人事業主と「現代奴隷」は、まさに酷似していたのだ。

同レポートには、現代奴隷制について、つぎのような紹介がある。

現代奴隷制には強制労働、債務奴隷、強制結婚やその他の奴隷制及び奴隷制に類する慣行のほか、人身取引も含む一連の具体的な法的概念が包含されている。現代奴隷制に法的な定義はなく、これら法的概念の間にある共通性に関心を集中させる包括的用語として使用されている。この用語は実質的に、脅威、暴力、強要、欺瞞や権力乱用により、ある人間が拒絶することも、離れることもできない搾取状態を指している。

『現代奴隷制の世界推計:強制労働と強制結婚 ジュネーブ、2017年』(ウェブPDF版、日本語版2017年), p.11

現代奴隷制には、法的定義はないと言う。ただし、一連の具体的な法的概念が包含され、さまざまな搾取状態を示す総称した単語であった。現代奴隷の被害者たちの実体験も見てほしい。

まず、「過去」の奴隷制から見て行こう。

同レポートによれば、奴隷制は、1926年(大正15年)の「奴隷条約」第1条1項につぎのように定義されている。

所有権に付属する一部又は全部の権限が、人に対して行使される場合のその人の状態又は状況

奴隷条約(1926年(大正15年))第1条1項

国際法上の定義では、奴隷制とは“人間”の所有権制度であった。奴隷所有者は、当該奴隷の就学・労働・私生活までも、決定する権利を有していた。奴隷とされた被害者には、悪夢のような制度に他ならない。

じつは、幼少期をこうした奴隷として、奴隷解放宣言(1863年)を迎えた「最後の奴隷世代」は、それほど遠い過去の存在ではなかった。

ABCNewsは、1941年に録音されたジョージ・ジョンソン氏の貴重なインタビューを紹介している。彼は、南北戦争当時の南部連合国ジェファーソン・デイビス大統領の奴隷だった。

さらに1974年に録音されたセリア・ブラック氏のインタビューに対して、ハーバード大学のブラウン教授は、「1974年、私は6歳か7歳でした。私たちは同じ時代を生きていたのです。」と感想を述べている。

つぎに「現代」の奴隷制について同レポートを見る。

ILOは、複雑な法的概念を測定できるように「強制労働」と「強制結婚」の2つの主要形態に焦点を絞っている。ここでは、強制労働について、同レポートを追いかけて行く。

強制労働とは、同レポートから引用すると、1930年(昭和5年)のILO強制労働条約(第29号)第2条に、つぎのように定義されている。なお、日本は1932年に批准している。

ある者が処罰の脅威の下に強要され、かつ、右の者が自らの任意に申し出たものではない一切の労務

ILO強制労働条約(第29号)第2条

この定義から強制労働に相当するかどうかは、「ある者」と「使用者又は第三者」との関係性で判定されると言う。ゆえに作業条件が耐え難かったり、有害だったりしても、活動の種類や国内法で合法か違法かも関係ないと説明する。

すなわち、ILOが判定で重視するのは、第29号条約が定めた「非任意性(ある者が任意で申し出たものではなく)」と「処罰の脅威(使用者又は第三者の強要で遂行する)」の2つの判断基準だと述べている。

さらに、この強制労働は3つに定義し、分類されている。わかりやすくするために、自民党がつくった有名な強制労働も合わせて列挙したいと思う。

1つ目は、民間主体(個人・企業・団体)が労働搾取を目的に課す「強制労働搾取」。日本では、外国人技能実習制度、これから紹介する昭和60年報告もそうだ。言うまでもなく、政府公認の強制労働である。

2つ目には、民間主体が商業的性的搾取を目的に課す「成人の強制による性的搾取と子どもの商業的性的搾取」。BBCが世界に糾弾した「PREDATOR The Secret Scandal of J-Pop」のジャニーズジュニア。欧米先進国を中心に卑怯な敗戦国という日本のイメージは、政府と国民、メディアが児童強姦を公認する精神異常な国だと、さらなる説得力を持たせてしまった。

3つ目は、政府当局などが強制する「国家が課す強制労働」。今は書くことがない。

実際の世界推計から2016年時点における被害者が最も多いものについて、簡単に同レポートから示そう。現代奴隷制の被害者は、世界におよそ4030万人いる。そのうちの62%は「強制労働」の被害者であり、2490万人であった。

『現代奴隷制の世界推計:強制労働と強制結婚 ジュネーブ、2017年』(ウェブPDF版、日本語版2017年)p.15より

この強制労働の64%に当たる1600万人は、「強制労働搾取」の被害者である(p.22)。

『現代奴隷制の世界推計:強制労働と強制結婚 ジュネーブ、2017年』(ウェブPDF版、日本語版2017年)p.22より

そして、強制労働搾取の「部門別・男女別」の内訳は、つぎのとおりである。メンバーたちのようなホテルに関係する「宿泊・飲食業」もあり、強制労働搾取の被害者全体の10%を占めていた。

『現代奴隷制の世界推計:強制労働と強制結婚 ジュネーブ、2017年』(ウェブPDF版、日本語版2017年)p.26より

これまで紹介してきた「昭和60年報告」を思い出してほしい。

名ばかり個人事業主は、「事業者とは言えない者」を事業者と見なす『見なし型』。また、詳細に定めた契約の義務を「指揮命令権の行使」と判断しない『募集型』がある。

昭和60年報告により事業者だと自認する「錯覚した状態(非任意性)」で、業務委託(請負)契約を結び。自民党により労基法適用の申告さえも難しくされ、契約の義務という損害賠償や解約で「強要(処罰の脅威)」にさらされて働く人々である。

つまり、名ばかり個人事業主は、強制労働の「2つの判断基準」に適合しているのだ。

最後に、現代奴隷制の最前線にあるイギリスと日本を比較する。

2015年に『現代奴隷法(Modern Slavery Act 2015)』を制定したイギリスは、現代奴隷制を取り締まる最前線に立っている。内務省(Home Office)は、つぎのように紹介する。

Skynewsの報道によると、内務省は、英国人の現代奴隷が増えており、担当機関への相談件数の1/4は英国人だと言う。2位:アルバニア人、3位:ベトナム人と続く。また、警察が関与した事件のうち、有罪判決は50件に1件にも満たないことをSpecial Report: Exploited: Britain’s Hidden Slaves」の中で報道している。

このような報道は、現代奴隷制の摘発が難しいことを教えてくれている。強要形態が“巧妙かつ複雑”な手法であるために、検察側の勝訴が少なくなることを示しているのかもしれない。

詳しくは、『2021年イギリス現代奴隷制年次報告書』を見てほしい。

つぎに強要手段を検討しよう。イギリスの強要手段は、先に述べた『現代奴隷制の世界推計:強制労働と強制結婚 ジュネーブ、2017年』の図10に再び目をやると、14種類の強要手段が少なくとも存在することがわかる。

『現代奴隷制の世界推計:強制労働と強制結婚 ジュネーブ、2017年』(ウェブPDF版、日本語版2017年)p.30より

日本の場合は、制度なので契約に対する賠償請求という「罰金その他の金銭的処罰」が強要手段にしぼられるはずだ。

つまり、イギリスの手段は「多様性」があり、日本は「単一的」なのだ。

こうして考察すると、イギリス政府は国家の役割を果たそうとしている。しかし、戦後からずっと自民党が政府に君臨し、民間の一部に利益許与する現代奴隷制が堅持されてきたことになる。

日本はILO加盟国であり、条約の批准・未批准にかかわらず、国内法の整備や推進などの義務がある。そして、条約はつぎのように国内法と同じ効力がある。

② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国憲法第10章最高法規第98条第2項

『さまよう派遣労働者』と『破産するベンチャー支配人』をつくるために―—自民党は「(国民を)道具扱い」する“労働政策”を続ける

中曽根内閣からはじまった労働政策。すでに紹介した「2つの合法化政策」のことだ。労働契約を比較すると、つぎのようになる。

労働契約の比較

この表の業務委託(請負)は、名ばかり個人事業主である。あくまで「使用者」から見た、選択肢としての“契約区分”を述べている。派遣労働者は、その他の非正規雇用や正規雇用と比べて、「労使交渉できない」ことが使用者のメリットである。ゆえに事実上の解雇に当たる「派遣切り」が容易にできる。

つまり、派遣労働者は「交換しやすい労働力」なのだ。

同じく業務委託(請負)は、労基法のコストが不要なうえに、労使交渉もできない。派遣労働者より、使用者のメリットがさらに多くある。

すなわち、業務委託(請負)は非正規を超えた「究極の労働力」だ。

派遣労働者は「大規模動員」が見込めるが、業務委託(請負)は「小規模」な応募者しか見込めない。したがって、労働力の動員規模から考えると、派遣労働者は使用者の「直接雇用の代替向き」であり、業務委託(請負)は使用者の「事業所委託向き」である。

こうした特徴を持つようになったのは、犯罪合法化に他ならない。

終戦直後の昭和20年はじめ、「直接雇用」を前提として、労働三法(労基法・労組法・労働関係調整法)が制定された。そこに40年くらいあと、派遣法の「間接雇用」が加えられる。そして、同時期に「労働者性判断で事業者をつくる基準(昭和60年報告)」もつくられる。

まずは、派遣法をざっと見よう。

先ほど述べた「労組法(団体交渉権など)の権利」を派遣先で派遣労働者に行使させない。派遣労働者は抵抗する術なく、派遣先の都合で事実上の解雇を受ける。

すなわち、「国民(主権者)を使い捨てる」道具扱いする制度なのだ。

2008年(平成20年)年末、日比谷公園には、多くの派遣労働者がテントの中で“年越し”を迎えていた。あなたは、つぎの映像を記憶しているだろうか。

派遣法が犯罪合法化の所以は、社会危機のたびに起こる「派遣切り」の惨劇にある。そして、「廃止」どころか「改悪」され続けてきた。

つぎのグラフに目をやりながら読んでほしい。

各政権における派遣労働者数の変遷

96年(平成8年)の橋本内閣は、26業種に拡大する。99年(平成11年)の小渕内閣では、ネガティブリスト(建設、医療、製造など)を除く原則自由化に踏み切る。

2004年(平成16年)の小泉内閣は、ネガティブリストを1年限定だが解禁。さらに2007年(平成19年)、1年から3年に延長された。

2008年(平成20年)の派遣労働者数は、198万3336人に達する。

つぎのグラフに目を移そう。

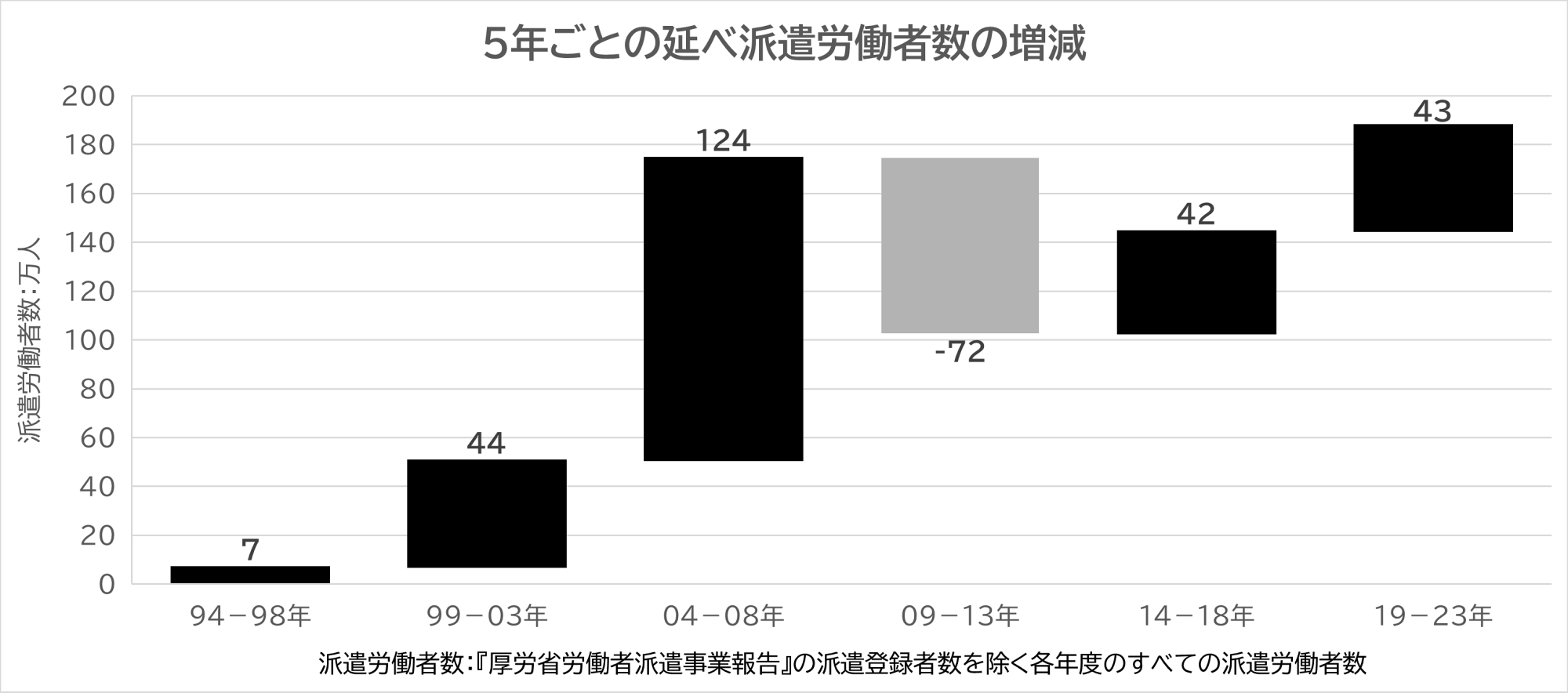

先に述べた製造業派遣の解禁と3年延長は、グラフの「04-08年」期を124万人に派遣労働者を爆増させた。

5年ごとの延べ派遣労働者数の増減

製造業派遣の解禁は、工場周辺に「社宅つき」で働く派遣労働者を増やす。もし失職すれば、現住所も同時に失うリスクがあり、多くは無職のホームレスしか選択肢がなかった。

2008年9月の「リーマンショック」、さらに2011年(平成23年)3月の「東日本大震災」へと突入して行く。

これらの社会危機により「09-13年」期は、72万人が失職する。

最初のグラフに目を戻せば、2016年(平成28年)の安倍政権に大企業の倒産が相次ぎ、派遣労働に失業者が集中したのがわかる。

そうして2020年(令和2年)のコロナウィルスを迎えた。

ABCテレビ「シリーズ苦難のときこそ」は、『新たなホームレスを救え』を放送した。その冒頭で安倍元総理は「雇用と生活は断じて守り抜いていく」と言う。

しかし、日本にこうした危機が起こるたび、派遣労働者という国民(主権者)は、「道具(モノ)扱い」され、捨てられてきたのだ。

毎日新聞は、ある派遣労働者だった人のコメントをつぎのように伝えている。

「普通じゃない生活を選んだ自分の責任。」

ところが“普通じゃない”雇用制度をつくる政府が元凶なのだ。もともと1985年まで、「派遣」はだから犯罪だった―—

今度は、名ばかり個人事業主の「強制労働の実態」を見て行こう。

すでに紹介したILO強制労働条約は、「2つの判断基準」を規定している。メンバーたちが体験したスーパーホテルの「ベンチャー支配人制度」から「強制労働の実態」を検証する。

まずは、非任意性を確認して行こう。

つぎのように「虚偽条件」を信じ込ませて応募させる。それは「任意性の捏造」のためでもある。

スーパーホテルは、「有名媒体広告」と「行政や業界団体の認証」による信用創造によって、セミナー会場に呼び集める。そして、高額報酬という魅力的な「虚偽条件」を信じ込ませて応募させる。

ちょうど「日刊SPA!」に、つぎの「詐欺報道」が掲載された。

2025年(令和7年)5月29日にスーパーホテル事件のひとつ目が判決を迎えるはずだった。スーパーホテル側は勝訴を見越したのか——同年4月28日に『スーパーホテル支配人「2人で年収4000万円」の“秘密”とは? 夫婦・カップルで1店舗を運営、住み込みだから貯金も効率的に』が掲載された。

判決は7月10日に「異例の延期」となり、スーパーホテルの思いどおりに行かなかった。この詐欺報道は、スーパーホテルが裁判外に証拠文書を公開されない「閲覧制限」という制度を悪用して行ったものである。

報道の「年収4000万円」というのは、これまでの「虚偽広告」の年間報酬額の「4倍」であり、度が過ぎた嘘だ。また、裁判証拠の乙12号証「報酬(客室数×契約年数)」と比較しても、虚偽である。

文字で事実を伝えよう。最大の客室数は「281~310室」であり、1年目から8年目までの報酬が設定されている。この客室数の1年目より示して行くと、1258万円、1311万円、1363万円、1363万円、1416万円、1468万円、1521万円、1573万円である。

また、乙52号証には、各ホテルの客室数などの情報があり、乙12号証の客室規模別にホテル棟数をまとめたのが、つぎのグラフである。なお、「311室以上」の表記があるのは、乙52号証に該当ホテルがあるためである。

客室数の増加に比例して報酬が増える仕組みとなっており、約80%が120室以下である。したがって、上記の報酬より低くなる。たとえば、「101~120室」の1年目892万円から944万円、997万円、997万円、1049万円、1102万円、1153万円、最後8年目が1206万円である。

以上のことから「日刊SPA!」の記事だと、はじめの1年目で年収4000万円がもらえるような誤解を生じさせているが、年収4000万円を賄うような報酬体系は存在しない。

この詐欺報道にだまされると、メンバーたち以上のひどい目にあう。破産や個人再生させられて、働かされる運命に陥ることになる。

そのつぎに処罰の脅威は、段階がつくられている。

最初の段階は、「50日研修の合格」を契約条件として、つぎのように「住居」「収入源(貯金)」などの生活手段を奪うものである。処罰の脅威となる「処罰」を獲得するためだ。

支配人・副支配人となる「50日研修の合格」が契約条件である。研修の間、男女ペアは泊まり込みで研修する。その研修合格後、すぐに全国転勤となる。

スーパーホテルはそう説明して、「自宅退去」「廃車」「育児と介護の代替策」「家財の倉庫保管」「退職」などの生活を捨てるよう命じる。また、「借金の有無」も重要な確認事項だ。

これら条件に従うペアが、スーパーホテルに「処罰の脅威」を行使させる、つぎのような段階に入るのだ。この段階は、研修合格と契約締結をめざすものであり、同時に自力救済を無効化する期間でもある。

厚労省『2019年国民生活基礎調査』によれば、ベンチャー支配人制度のターゲットとなる貯蓄額200万円までの世帯の割合は、つぎのとおりである。

貯蓄額200万円までのうち、高齢者世帯以外の世帯が「30.0%」であり、児童のいる世帯は「30.9%」となっている。また、1世帯あたり平均借入金額もつぎのとおりである。

高齢者世帯以外の世帯の平均借入金額は「574.5万円」であり、児童のいる世帯では「1119.7万円」となっていた。

毎月の生命保険や倉庫代、ローン、研修宿泊費と交通費の立替払いなどの支払いも行いつつ、50日研修に参加することになる。仮に研修50日後に合格して、契約開示「ウソの条件発覚」を迎えたら、自力救済するのにいくら資金が必要だろうか。

金額の試算は難しいが、日数計算は簡単だ。

住みついて働く拠点の確保だけで、研修50日と住宅確保30日、合わせて80日分以上の生活費が必要だ。さらに就職して収入源の確保に、追加で30日は必要だろう。

110日分の生活費に、敷金礼金紹介料など家賃の6ヶ月分を見込む必要がある。

これでは、先に述べた統計の世帯の30%くらいは、自力救済が無理のように感じる。メンバーの実体験でも、研修参加した全員が契約に進んだ。

ここにきて、スーパーホテルがはじめて「処罰の脅威」を行使する。

それは、「住居」「貯蓄(収入源)」がないことを強要手段に、スーパーホテルの「宿直室」という住居、さらに「時給相場の半額程度」の報酬などで働く業務委託契約書にサインさせるものだった。

その契約内容を考えると、本当にぞっとする。

公的な届出は、スーパーホテルの言うとおりだ。住民票を強制転入させられて「24時間労働体制」を構築させられる。契約だけで「150万円」の保証金が借金となる。

メンバーたちのスーパーホテルJR上野入谷口では、この保証金150万円を毎月の委託料から10万円ずつ15ヶ月も天引きされた。そんな少ない委託報酬の不足分を補うために働くのだ。当然のように「破産者」や「個人再生」するペアが出る。

破産しても働く死を覚悟した労働なのは、察しがつくと思う。

劣悪な労働条件と環境にもかかわらず、病気入院や妊娠したら、現金を持たない状態で解除され、自宅と仕事を同時に失う。

ペアの女性が妊娠した場合が最悪だ。

スーパーホテルの社員が来て「堕胎」を迫るのだ。つぎの命令を紹介しよう。真実味がわくはずだ。

スーパーホテル経営陣が正社員とベンチャー支配人・副支配人に発令する社内イントラネット「SUPERWARE15」から引用する。

発信日時「2018/03/16 16:11」の「【新制度】『母子健康管理制度』のご案内」というものが、つぎのようになっている。

「妊娠・出産後も業務委託契約を解約することなく、安心して継続・延長できる環境を整えることを目的とします。」

「コンサルタント本部北原秀造」と元取締役の名前で出されていた。ようするに「2018年3月16日」まで妊娠したら解除されていたのだ。

繰り返しになるが、破産させられても働くこと。

そして、内田辰也課長や芝原次長が殴りつけて「暴行監禁」し、業務を大木育総支配人が取り上げ、山本晃嘉副会長と奥森賢治部長が脅迫して働かせること。

これが業務委託契約なのだろうか―—

こんな裁判をメンバーたちは5年以上も続けている―—日本が批准したILO強制労働条約の「強制労働」に決まっている。

「4年で3000万円」も貯まると広告する仕事で「破産」や「個人再生」、「堕胎を迫られ」それでも働かされるベンチャー支配人たち。

自民党がつくったこの国の制度なのだ。

詳しくは、『Modern Slavery Watch”労働基準法第9条 現代奴隷のつくり方』を見てほしい。ただし、すでに紹介のように「マニュアル」「緊急連絡先」「組織図」などは、裁判所に押収・公開禁止された。

現弁護団のおかげで、それ以外はすべて閲覧可能である。

つぎのタイトルの書籍をあなたは事実だと思いますか?

『稼働率89%、リピート率70%顧客がキャンセル待ちするホテルで行われていること―スーパーホテルが目指す「一円あたりの顧客満足日本一」とは?』

『1泊4980円のスーパーホテルがなぜ「顧客満足度」日本一になれたのか?』

『5つ星のおもてなしを1泊5120円で実現するスーパーホテルの「仕組み経営」』

『スーパーホテル「マニュアル」を超えた感動のおもてなし』

奴隷解放宣言(1863年)前のアメリカで、あなたがホテルに宿泊したとしよう。今のスーパーホテルと同じ印象で宿泊できるはずだ。それは、黒人の奴隷とされた被害者たちから心地よいサービスを受けられる。

当然だ!死に物狂いの好意を示したものだからだ―—きっと、あなたの心にも伝わる。それが人間なのだから―—

ただし、あなたが「黄色人種」ではなく「白人」だった場合である。