中曽根内閣の昭和60年報告は、竹下内閣に受け継がれた。「民間の一部に利益供与」する労働政策とは、自民党の“総意”で推進されていることがよくわかる。

この「使用者責任逃れを許す」という馬鹿げた制度は、当然のことながら「使用者」たちを半信半疑にさせたはずだ。昭和60年報告を信じて、使用者が社員を個人事業主に切り替えたら、下手をすれば労基署に摘発されてしまう。

こうした社員を痛めつける事件は、新聞各社こぞって叩く定番記事であり、企業イメージの損失は計り知れないからだ。

光GENJI事件とは、昭和60年報告に慎重な使用者を説得し、企業の労働力確保のひとつへと、正式に昇格させたのは間違いないだろう。

政府が行うべき「労働政策」を紐解くために、そもそもの「労働法」から見て行こう。

脇田名誉教授は、『ディスガイズド・エンプロイメント名ばかり個人事業主』において、つぎのように紹介する。

二次大戦直後に制定された日本国憲法(一九四七年施行)は、二七条(労働権、法定労働基準)、二八条(団結権、団体交渉権、団体行動権)で労働者の基本的人権を認めました。この憲法と時期を同じくして労働組合法(一九四五年制定、一九四九年改正)や労働基準法(一九四七年制定)が施行されたのです。

脇田滋編著. ディスガイズド・エンプロイメント―名ばかり個人事業主. 学習の友, 2020, p.107

労基法や労働組合法(以下、労組法と略す)は、憲法が保障する権利として制定されていることがわかる。では、なぜ憲法は労働者を保護するのだろうか。

脇田名誉教授は、「労働者」をつぎのように説明する。

当時、大きな影響力のあった労働法学者、末弘厳太郎博士は、「要するに食わんがために他人に使われているもの、従って放任しておくとこの法律が全般的に心配しているような搾取的弊害に陥り易いものはすべて労働者であると思えば間違いない」と指摘されています。

脇田滋編著. ディスガイズド・エンプロイメント―名ばかり個人事業主. 学習の友, 2020, p.108

労働者とは、生活のために“他人に使われる”弱い立場の「個人」。放任していると、搾取的労働などに簡単に置かれてしまう。このような人々は、すべて労働者なのだと。

ゆえに個人の基本的人権を保障する憲法で、労働者を保護するよう規定されている。そのように理解できないだろうか―—

さて、末弘博士が言う「搾取的弊害に陥り易い」人々には、どのように「労基法の適用」が行われるのだろうか。

『労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える』において、橋本教授はつぎのように説明する。

(前略) フリーランスは、契約上は労働契約ではなく、業務委託(請負)契約などの他の契約に基づいて就労している。 (中略)

本人が「労働者ではない」と自覚しているのに、労働者性を認めることが必要なのであろうか。契約自由の原則に基づく限り、これは行き過ぎであるように思われる。しかし、労働法上の法律の多くは、強行法規から成り立っている。

強行法規とは、当事者の意思にかかわらず、規範の適用されるための要件を満たせば適用される。 (中略)

労働法の規制が強行法規であるのは、弱者保護のために、契約に介入する必要があるからである。したがって、労働法の規制の適用にあたっては、当事者の意思が重視されるのではなく、客観的な就労の実態から、労働者であると認められれば、適用が認められるのである。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.74-75

労基法の適用は、「雇用契約を結ぶ」から労働者なのではないようだ。生活のために“他人に使われる”弱い立場の個人であり、放任すると搾取的労働などに簡単に置かれてしまう「個人」。

だから、フリーランスであったとしても、「客観的な就労の実態」から労働者だと認められれば、労基法は当然のように適用されるのである。

しかし、こうした強行法規(労基法)の運用を知ったとしても、自民党が昭和60年報告という「おかしな判断」の方法を堅持するため、問題が大きくなっている。

橋本教授は同書で、つぎのように説明する。

法律学における概念には、すべてその反対概念がある。法規範の適用とは、「あれかこれか」の二者択一的な判断であるからである。労働者の反対概念は、自営業者(事業者)であり、自営業者といえない者が労働者である。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.233

昭和60年報告に置き換えれば、労働者と事業者を“100%識別する”判断基準でなければ、「法規範の適用」としておかしいはずだ。

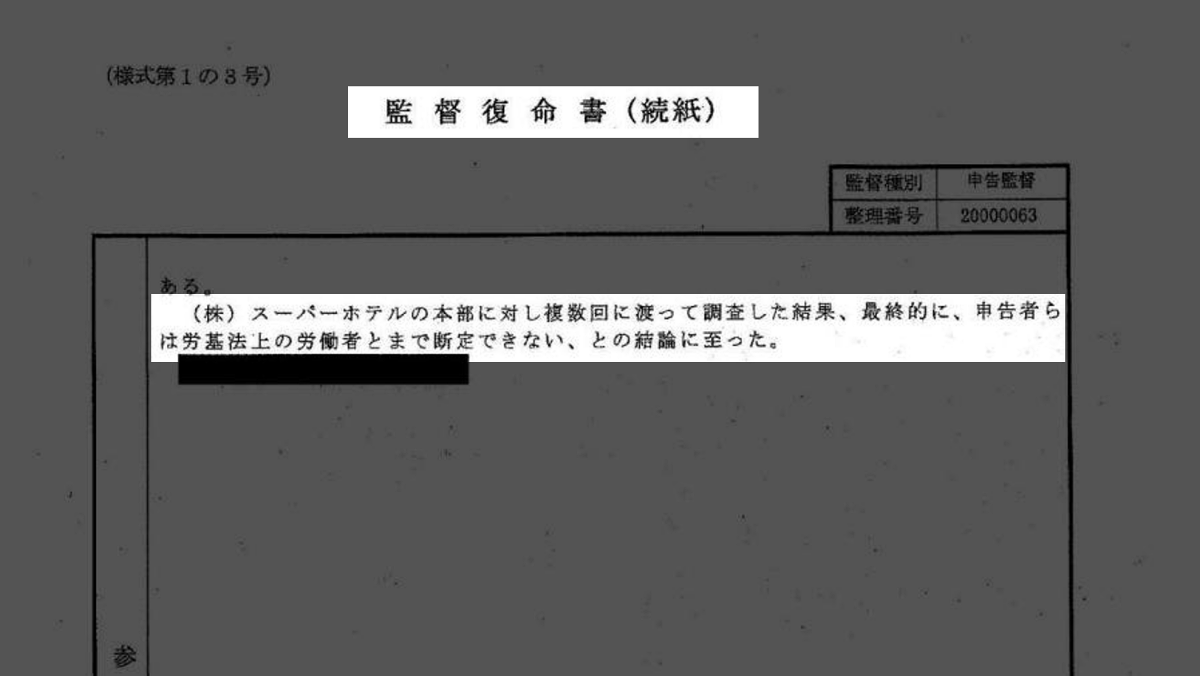

しかし、上野労基署の佐々木繁監督官の判断について、メンバーの開示請求した『復命書』によって、つぎのおかしな判断が確認されている。

「(株)スーパーホテルの本部に対し複数回に渡って調査した結果、最終的に、申告者らは労基法上の労働者とまで断定できない、との結論に至った。」

開示請求した監督復命書の抜粋

「とまで断定できない」と記述しているが、断定は「物事にはっきりした判断をくだすこと(デジタル大辞泉)」を意味する。「断定できない」という文脈は、物事にはっきりした判断を“下せなかった”ことになる。

つまり、昭和60年報告の判断基準とは、法規範の適用として“中途半端”な判断基準であり、合理的な判断基準ではないのだ。

さらに橋本教授は、同書第6章の「重視すべきでない判断要素」において、つぎのように説明する。

労基法上の労働者性の判断要素は、一九八五年の労基研報告により、①業務諾否の自由の有無、②業務内容および業務遂行方法における指揮監督の有無、③時間的・場所的拘束性、④労務提供の代替性、⑤報酬の労務対償性、⑥事業者性(機械・器具の負担、報酬額)の有無、⑦専属性、⑧税法・労働保険法上の取扱い等であると整理され、労働者性は、これらの判断要素の総合判断に基づき判断される。

(中略)

まず、③時間的・場所的拘束性のうちの場所的拘束性であるが、ホワイトカラーの仕事の多くは、会社のデータやネットワークにアクセスが可能であれば、どこでも行うことが可能となっており、テレワークも普及しつつある現在において、重視すべきであるとは言えない。

次に、⑤の「報酬の性質」は、労働者でも出来高給が支払われる場合は少なくなく、労働者性を示す事情としては劣後する事情であるといえる。(中略)

そして、⑧税法・労働保険法上の取扱い等は、委託者が当該就労者を自己の労働者として取り扱っているかどうかを示す主観的な事情であり、重視すべきではないからである。

もっとも議論すべき問題は、①の「諾否の自由」の意義についてであろう。この判断要素に言及された裁判例を調べてみると、「諾否の自由」は、次の二つの意味で用いられているといえる。

第一に、この判断要素は、「割り当てられた仕事(作業)を拒否できない」ということを意味している。これは、業務内容・業務遂行方法における指揮監督の有無とほぼ同義である(例えば、東京12チャンネル事件/東京地判昭和四三・一〇・二五)。

第二に、「諾否の自由」は、就労者と発注者との間に包括的な契約がなく、個別的で単発的な委託関係のみがある場合に、それぞれの委託を断ることができなかったと認められれば、全体としてみれば、一個の継続的な契約関係が成立し、かつその契約関係が労働契約であると認められやすくなるという意味を持つ(例えば、大塚印刷事件/東京地判昭和四八・二・六)。この場合には、「諾否の自由」は、労働者性の判断において重要な意味を持っているといえる。

以上から、包括的な契約関係が当初から認められる場合には(このような場合が大半である)、「諾否の自由」は、「業務内容・業務遂行方法における指揮監督の有無」という判断要素とほぼ同義であり、後者に吸収されるといってもよい。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.235-237

つまり、労働者性の「8つ」の判断項目のうち、半数の「4つ」に疑義が生じているのだ。さらに橋本教授は、「事実上の拘束」も考慮すべきだと、つぎのように述べる。

(前略) 就労者が、役務の内容および遂行方法に関して、契約上の定めから生じる多様な義務(拘束)に服していたり、または契約上、就業時間や報告義務が定められていなかったとしても、実態として就労の時間や場所を自分で自由に決められるのではなく、仕事の内容や進め方においても契約の相手方の指示・監督に従う必要がある場合が少なくない。このような拘束を「事実上の拘束」と呼ぶことができるが、最高裁は「事実上の拘束」を、労働者性を裏付ける指揮命令拘束性を示す事情とは認めない傾向にある。

そして、「事実上の拘束」を重視しないことの当然の帰結として、最高裁は、事業者性を示す事情(機械・器具の負担、収入額)を過度に重視しているといえる。最高裁は、トラックを所有し、経費を負担していたことから事業者であると認め(上記横浜南労基署長〔旭紙業〕事件)、一人親方の報酬が従業員よりは高額であったことや自己所有の道具を持ち込んでいたことを重視して、一人親方の労災保険法上の労働者性を否定している(藤沢労基署長〔大工負傷〕事件/最判平成一九・六・二八)。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.77-78

たしかに、スーパーホテル事件でも住民票の転入義務があり、ホテルは自宅だった。いつでも宿泊客の要求に応じることになる。また、「マニュアル」の遵守はその典型。雇用義務で雇うアルバイトは、このマニュアルとおりに仕事をさせるしかない。しかも、アルバイト補助金がある。

事実上、スーパーホテルが雇用するのと何ら違いはない。ところが、「④労務提供の代替性」という事業者らしい項目に、裁判所が着目すれば、事業者性が強いと判定されてしまう。

これだけ多くの検討課題があるのに―—

昭和60年報告とは、厚労省の労働行政における労働者概念の「有権解釈の根拠」であると、『ディスガイズド・エンプロイメント名ばかり個人事業主』において脇田名誉教授は言う。

そして、自民党の“労働政策のひとつ”であり、めざす先には「労基法の消滅」があるように思えてならない。

すでに紹介したNHK特集シリーズ『沈む中流』にあった「正社員から業務委託への切り替え」のような話は、労働現場では一般化している。

たとえば、2024年(令和6年)7月11日、『脱法行為?賃上げアイデア「残業時間は個人事業主に」内閣府が表彰』という朝日新聞の報道があった。

その続報が同月19日の『(社説)内閣府コンペ 新藤大臣の見識を疑う』という記事では、つぎのようになっていた。

そもそも労働者かどうかは働き方の実態で判断されるものだ。仕事の内容も働き方も同じなのに、時間で区切って個人事業主として扱い、労働法制の適用や社会保険などの負担を回避するというのは、かねて社会問題となって来た違法な「偽装請負」の手法そのものではないか。

朝日新聞『(社説)内閣府コンペ 新藤大臣の見識を疑う』(2024年7月19日)

朝日新聞は「労基法の適用原則」を述べ、新藤大臣の「脱法行為の表彰」を詰問する紙面となっていた。

労基署も同じ延長線にあると、スーパーホテル事件は思わせる。

上野労基署の佐々木繁監督官に申告したところ、申告者が2名なのに各個人に聞き取りがなく、マニュアルなどの膨大な証拠は労働実態との相関すら調査されなかった。

実際に開示請求すると、同じ『復命書』を2人分コピーしたもの。その内容は、労働実態おろか実態把握の形跡すらなかった。

憲法第13条が保障する「個人として尊重されない」のだ。

労基署のひどい実態は、「雇用契約でない申告者は追い返される」ことであった。とうとう国会答弁にまで発展する。

2022年(令和4年)2月26日、参議院予算委員会において、吉良よし子議員は、労基署の対応について調査するよう当時の後藤厚労大臣と岸田総理に是正を求めた。

吉良議員が質問すると、後藤厚労大臣は同じ答えを返す。同じやり取りの応酬に、吉良議員は“あきれ顔”で声を荒げる始末であった。

最後に岸田総理は「今、厚労大臣が説明した基本的な考え方において、対応してもらわなければならないと思っております。」と答弁する。

つまり、「労基署は追い返すまま」ということなのだろう――